责任编辑: decorationstree.com

在汉风于欧洲风行100多年后的十八世纪末,英国派出了马戛尔尼使团,以乔治•马戛尔尼(George Macartney)伯爵带领,绕过好望角,前往中国觐见乾隆。此次出访以望拓展中英间的贸易,并缔结外交关系。但最终中英间的第一次正式交往却无功而返。

后人更多将这次失败归于两方因文化、政治等背景所造成的在外交上不同的理解。但学者王宏志却给出了另一个原因——翻译。有趣的是,无论是英方雇佣的华人还是中方借助的西方传教士都无法直接进行中英互译,多数时候他们需要另一种语言,拉丁语,作为中介。甚至连英国人带来的礼物清单,都同时有英文、拉丁语、中文三个版本。小到军舰模型零件的叫法,大到正式外交文件,都在重重有意或无意的误译中被消解。

拉丁语成为这场交流灾难的源头。试想翻译舰船上红夷大炮这样的实体,需要从英语重新拉回至拉丁文那个还未出现加农炮的语境中,而后再转译给工业化水平不同的满清中国。可想而知语意在其间的消耗。但为了相互理解,拉丁文是不可或缺的工具,它扮演了中英两者之间的媒介,哪怕效果没那么理想。

媒介是一个人理解另一个未知的人、物品、事件、文化的环节。如上所指的语言是重要的媒介,而如音乐、影像、绘画等艺术门类也同样被视为媒介,达成自制造者到观看者的意识交流。此外,他们还能够带来感官审美体验。

拉丁语令人失望的源头是沟通三个世界时“媒介职能”的失能。但对于艺术而言,本身的美学价值有时会僭越其“媒介”的功能性。但在60年代的美国,有一群艺术家试图重新强调艺术如何通过虚拟的“艺术品”——意识,作为媒介搭建作者和观看者之间的桥梁,哪怕丧失了“艺术品”在感官体验上的夺目。

正在UCCA尤伦斯当代艺术中心展出的“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”,是观念艺术奠基人劳伦斯•韦纳(Lawrence Weiner)在中国的首个重要回顾展。本次展览以“语言(Language)”这一韦纳最熟悉的载体,赤裸甚至有点挑衅地向中国观众展示了观念艺术的本质。 “语言”们被印在各种各样的载体上——票据、墙面、梁柱,救生圈,这一组合被他称为“雕塑”。

劳伦斯•韦纳肖像。©劳伦斯•韦纳艺术遗产/艺术家权益协会(ARS),纽约。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产和格莱斯顿画廊提供,摄影:卡斯帕里•德赫斯

劳伦斯•韦纳肖像。©劳伦斯•韦纳艺术遗产/艺术家权益协会(ARS),纽约。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产和格莱斯顿画廊提供,摄影:卡斯帕里•德赫斯 如韦纳曾说:“艺术阐述人类和物品之间的关系,以及物与物之间与人类的关系。”这一拗口的定义至少指明了一点,这些雕塑,以及展厅里的所有作品,并非是韦纳的艺术本身。 观众去理解作品的唯一途径,便是阅读那些票据、墙面、梁柱、救生圈上熟知或陌生的文字,以触及到其艺术——“语言”的所在 。

从语言到雕塑:由虚及实

劳伦斯•韦纳在其60年的创作生涯中,总计创作了近1200件作品。本次展览中展示了跨越不同时期的近50件作品。其中大部分作品有都拥有一个极为韦纳式的媒介阐述——“语言+所指的材料(LANGUAGE+MATERIALS REFERRED TO)”,它们分布在整个矩形展厅的中庭、地面、天花板和四面墙上。

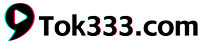

展厅的东墙,陈列着彼此交错、向不同方向延伸的两句话——“A LINE DRAWN FROM THE FIRST STAR AT DUSK TO THE LAST STAR AT DAWN”和中译版本“画在入夜的第一颗星星与日出的最后一颗星星之间的一条线”。其中银色的英文句子从左上延伸至右下,与从左下延伸至右上的金色中文句子交汇,两者交错的部分被漆成红色。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

句子的方向、颜色、两者的互动关系、以及在展厅空间的位置都构成了所谓“雕塑”的视觉性,它们可以被看做中英文字所指语义的视觉化阐释。两条金色和银色的“诗行”仿似两颗涉过白天及黑夜的星辰轨迹,本不该交汇的它们在两种语言的互译下却穿行而过。通过文本的形状在真实空间中的呈现不仅是一种语义上的转译,也完成了视觉的“浪漫化”。

这类文字游戏穿梭在大量不同作品之中。正如这一作品下方的《小心平衡 在时间洞的边缘》,便通过首尾相连的中英文语句构成象征“时间洞”的圆环,“平衡”一词又使人想起达•芬奇《维特鲁威人》的圆形轮廓。另一件作品《各取所需 各尽所能》则被制作成了不同颜色的贴纸,无论尺寸或是呈现方式都像极了印着广告的“城市牛皮癣”,呼应了“各取所需”背后的消费主义(在另一个曾出售的版本中,这句话被翻译成了英文和法文,印在镂空的铝板上,放在纸板制成的信封袋中。)

有时,语言与实体的对应关系还需要通过一些额外的符号解释。例如在本次展览的同名作品《追求幸福 越快越好》中, “A PURSUIT OF HAPPINESS”中的不定冠词“A”被圈出,强调了幸福和追求幸福方式的多元性,呼应了后者的“越快越好(ASAP)”。而与“A”交叠的“追”字也位于圈内,但因为中英语言结构的差异,这一翻译很难还原英文语法层面的玩味 。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。 这就是为何韦纳称“语言”是其作品本身,因为它是一种非物质的表达手段,而表达语言需要通过本地化的文字;颜色、符号、字体等视觉讯息;以及媒介或物体的形态呈现出来,当它经受观众凝视那一刻,这件作品也便完成。

语言……不,是艺术的公共性

尽管中英之间的语法千差万别,有时甚至会弱化作品的表现力。但不同语言间的流动性和可适性正是韦纳作品的重点。在本次展览中,观众能够见到大量的中英文甚至纯中文作品。例如诞生于1969年的《从一种语言到另一种语言的翻译》作为展览中为数不多的纯中文作品,直接展示了韦纳的创作母题——翻译。韦纳曾说:“艺术家的工作基本上是:将某物翻译成某物。”

不同语种之间的转换体现了韦纳对语言的开放性。这些短句不出于文学或诗学,是文法洗练的直接论述,可以被轻松转换为另一种语言;且它们不依附于任何上下文,任何观众都可以基于自身的生活经验和文化背景,做出个人化的解读。韦纳式语言的产生根植于60年代语言结构学的发展,与诺姆•乔姆斯基(Noam Chomsky)所提出的普遍语法(Universal Grammar)理论紧紧相关。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。 乔姆斯基认为尽管世界上存在数千种语言,但它们在结构上拥有共同点。语言习得不仅仅要通过模仿和强化,还基于一种集体无意识的语言能力。任何孩童和民族生来便拥有这一能力,并在后天习得不同的母语语法。这也是为何,韦纳所创作的语言并不限于某个语种,而是一种超越国别和文化的普世的元语言。

语言的开放性也映射了韦纳在宏观艺术层面的开放性,终究这些“语言”IP需要在不同国家展出时让渡一部分属于艺术家的阐释权。更重要的,翻译的实践也可以被归为韦纳对艺术传统定义拒绝的一部分——艺术不具有独一性。

韦纳的艺术可以被转换为各类语言,被印在公车上或是贴纸上,被置于传统的“白盒子”展览空间或是市中心的教堂门檐。部分作品被韦纳称为“公共自由产权(Public freehold)”或是“警句(Aphorism)”。这些作品可以在公共或私人的空间中以相同或不同的形态再创造。当我们重新审视那特殊的媒介“语言+所指的材料”会发现——韦纳拥有了前者,而慷慨出让了实体化的权力。

劳伦斯•韦纳,罗斯•肯尼迪绿道壁画,波士顿,2015。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产提供,摄影:杰夫•哈加顿。

劳伦斯•韦纳,罗斯•肯尼迪绿道壁画,波士顿,2015。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产提供,摄影:杰夫•哈加顿。 公共性(Commonality)是韦纳自创作伊始就秉持的重要信条。他成长于美国的5、60年代极化的美国文化图景中:一头是战后急速膨胀的消费主义与商业化,另一头则是反建制,浪漫主义的“披头族”——而韦纳投身了后者。受杰克•凯鲁亚克(Jack Kerouac)《在路上》的影响,成长于纽约的他也经历了垮掉一代成员“西行”的旅行,并将制作的小雕塑留在高速公路上。1961年,他在位于加州米尔谷的国家公园中创作了首件艺术作品——“Cratering Piece”,在平地的四角燃烧炸药制造爆炸后的裂缝。

韦纳曾说:“我想做的正是Johnnie Appleseed那样的艺术。”Johnnie Appleseed,一位美国民间故事人物,被戏称为苹果佬,相传他走遍美国,在各地种下苹果树。韦纳以Appleseed做比,昭示了其意在成为艺术布道者的决心——他想要创作“每个人的艺术”,这个“的”不仅指代观看和被观看的关系,同时也表示艺术的所有权终将回归大众。

在展厅的地面上,有一摊被风干的油漆,这件作品名为《一些涂料倒在地面 任其风干》。有趣的是,这摊油漆是被UCCA馆长及CEO田霏宇亲手倒在地面。这件始创于1968年作品属于一系列韦纳早期创作的实物作品(Built work)系列,其中包括《一片透明塑料固定在地面或墙上》(1968)、《一定量的漂白剂倒在地毯上 让其漂白》(1968)。这些看似潦草的实体直接地反映了语言所指的物体状态。大多数这些实物作品比文字作品在公众性上更进一步的是,它们可以被任何人制造(fabricated)。

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。 毋需艺术家亲手制造的实物作品将艺术的民主化推进至极致,它颠覆了整个艺术史的黄金法则,甚至动摇了艺术品本身的定义。1933年,哲学家瓦尔特•本杰明(Walter Benjamin)在《技术复制时代的艺术作品》中集中阐释了“灵光”(Aura)这一概念。本杰明称,艺术作品拥有独一无二性(Einmalingen),而独一无二性来自艺术作品的灵光。灵光源于艺术作品在时间和空间中独特的存在,即使最完美的复制品也不可复刻这两种元素。

显然,绝大多数韦纳的作品在本杰明这一新马克思主义者的眼中都不具备“灵光”,当然也不配称之为艺术品。韦纳无意回应三十年前的论点,正如大多数观念艺术家一般,他的议程在于对旧秩序的重塑——着手解答最本质的大哉问:“什么是艺术?”

什么是艺术?

绝大多数观众走进展厅无疑都会面临当年乾隆和马戛尔尼听到拉丁语时类似的困惑。当我购买门票观看展览,我没能看到熟悉且精致的油画和雕塑,取而代之的是跟化肥广告一般印在墙上的标语以及爆竹燃尽后的废屑。当语言不再能准确沟通,当艺术不再美的时候,失去原有职能的它们还有存在的必要吗?

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。 尽管如今的艺术史可以追溯到公元前,但狭义的“艺术”和“艺术家”两个语义仅存400余年,并从18世纪开始才被公众所用。在过去的300年间,“Artist”一词在书籍中出现的频率翻了近500倍。

长久以来,艺术家往往与某项特定的手工艺技能或实践联系在一起,如绘画、雕塑、篆刻。艺术家的工作是“制作艺术(Art-making)”,而非笼统的“创作(Creating)”。

在观念主义诞生之前,如塞•托姆布雷(Cy Twombly)和杰克逊•波洛克(Jackson Pollock)等抽象表现主义艺术家已经试图将技术高低与作品表现力剥离开来。但是自观念艺术起,韦纳、约瑟夫•科苏斯(Joseph Kosuth)等人致力将技术与艺术家真正的职能分离。他们旨在展示观念和过程,而非物质的作品。如韦纳在与艺术史学家本杰明•布赫洛(Benjamin Buchloh)的对谈中表示:“艺术与技术无关。”

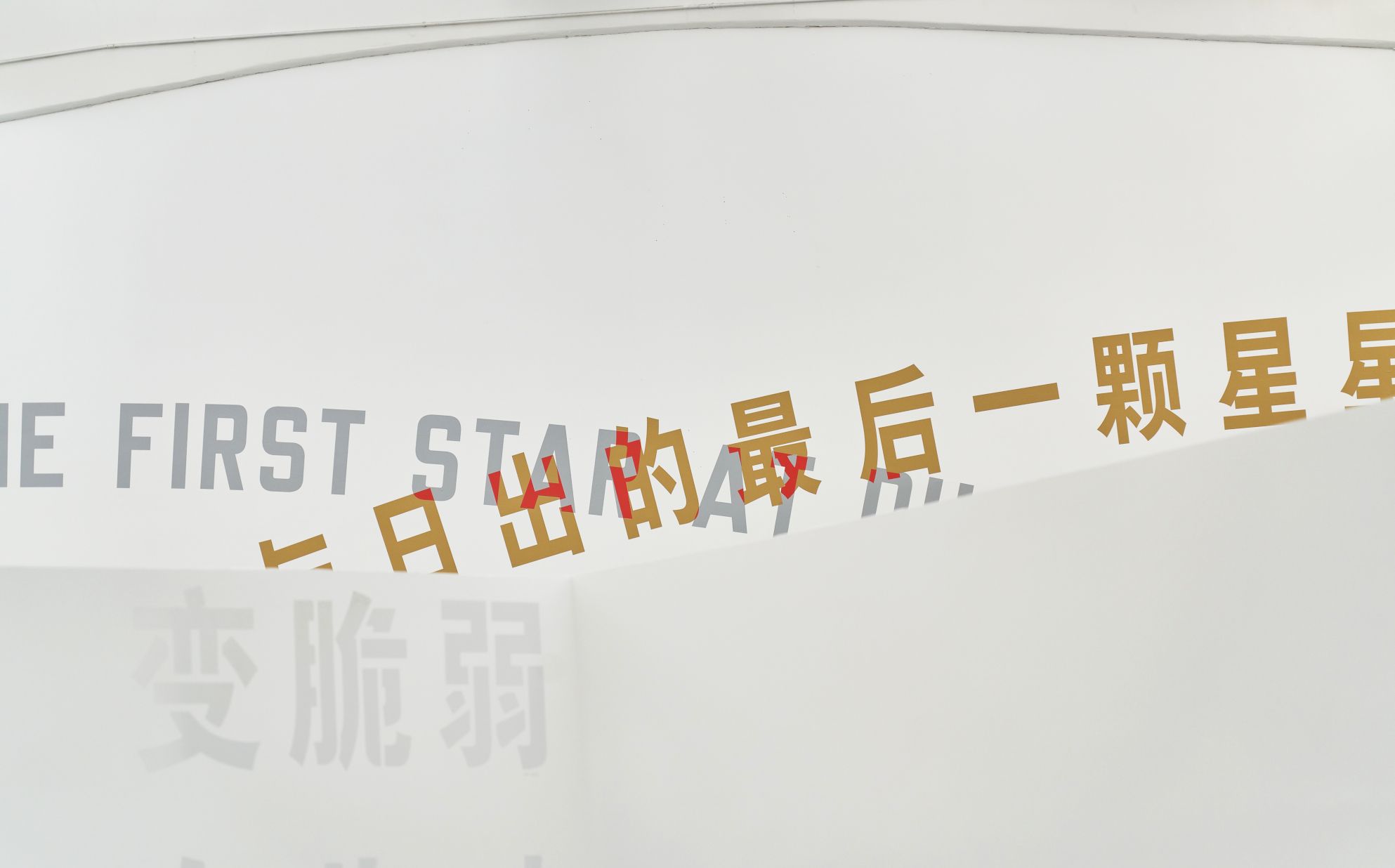

劳伦斯•韦纳,《意图宣言》,1968

劳伦斯•韦纳,《意图宣言》,1968 1.艺术家可构建作品

2.作品可被制造

3.作品无须被实现

每项条件均具有平等地位并符合艺术家的意图

这些条件的取舍取决于

观者接收作品时的决定

韦纳在1968年发表了《意图宣言》,梳理了艺术家,作品和作品实体的关系。宣言中,他分离了三个关系——创作(creating)与制作(making)的关系;艺术品和实体作品的关系;作品独一性与价值的关系。这三个论点贯穿其创作始终。前一年,同是观念艺术鼻祖的索尔•勒维特(Sol Lewitt)在《Art Forum》上发布了《Paragraphs on Conceptual Art(论观念艺术)》,在其中,他也重述了观念艺术与艺术家的定义,表明观念优先于实体感官。

“艺术作品看上去什么样不是太重要。如果它具有形体,那么它就得必须看起来像某种东西。而无论最终的形态是什么,它都得起始于一个想法。艺术家所关心的是观念产生和实现的过程,”勒维特写道。

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

“劳伦斯•韦纳:追求幸福 越快越好”展览现场图,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。 二十世纪初期,有另一群艺术家提出了类似的问题——“什么是艺术?”马塞尔•杜尚(Marcel Duchamp)、让•阿尔普(Jean Arp)等达达艺术家用充满视觉刺激,甚至突破公序良俗的作品反对传统艺术形式和主题,这场思潮也被视为当代艺术的前夜。对观念艺术家而言,他们无意挑衅曾经的艺术规则,并不期待将自我包装为叛逆的艺术明星。反之,他们选择弱化艺术家的职能,引入观众和外部创作者的作用,邀请他们完成对作品的阐释或创作。

正因为作品形态不甚重要,观念艺术的媒介也得以涵盖所有传统艺术媒介和众多不为传统所用的日常物品和新媒介。如果欲将观念艺术划分阶段的话,早期的观念艺术得以被约瑟夫•博伊斯(Joseph Beuys)、科苏斯、韦纳等人作品代表,以形式解构传统艺术创作定式;后期,如达米安•赫斯特(Damian Hirst)、翠西•艾敏(Tracey Emin)等人,则利用这类解构触碰社会议题。

但无论是何时的观念艺术,都容易陷入语焉不详的怪圈中。艺术史学家保罗•伍德(Paul Wood)曾谈及一个有趣的比喻:“观念艺术如同刘易斯•卡罗尔(Lewis Carroll)笔下的柴郡猫,消散之后除了一抹微笑什么都没留下。”通常,观念艺术理解上的桎梏也成为阻碍普通大众拥抱它的门槛。

这一认知上的障碍也成为部分学家批评观念艺术的弹药。詹姆斯•杨(James Young)在《Art and Knowledge》一书中形容珍妮•霍尔泽(Jenny Holzer)用LED制成的“警句式”艺术作品为“不言而喻(Truism)”的,这些作品“除了昭示某种声明外什么也不是。”而类似不言而喻的特质,也能在艾敏、Guerrilla Girls,以及韦纳的作品中看到。

劳伦斯•韦纳,欧洲塔,魏特德维茨当代艺术中心,鹿特丹,1993。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产提供。

劳伦斯•韦纳,欧洲塔,魏特德维茨当代艺术中心,鹿特丹,1993。图片由劳伦斯•韦纳艺术遗产提供。 当一件作品审美价值和认知价值不能够被传统规则定义时,那这些作品是否还能够被称为艺术? 如此的讨论不仅伴随着每一个前来观看观念艺术的人,同时也从这一艺术流派兴起时便被学界讨论。当然迄今也并没有统一的答案。

在洛杉矶现代艺术博物馆中藏有一件美国艺术家汤姆•玛丽奥尼(Tom Marioni)在1970至1979年创作的作品《FREE BEER (The Act of Drinking Beer with Friends Is the Highest Form of Art)》,作品包含冰箱、电灯、壁橱、印有“MOCA”的装饰画和216个空啤酒瓶。这些摆放得一丝不苟的啤酒瓶来自于玛丽奥尼每周与他的朋友聊天后留在桌面上的厨余。玛丽奥尼称其艺术的灵感正是在这些沙龙中迸发的。

它是一件典型的观念艺术作品,因为任何人看到它时都会发问:“这也能称得上艺术?”但他们都知道在这些酒瓶背后发生了什么。这一松散且繁杂的艺术流派至今未等来一个标准的定义,但这些艺术作品带给所谓超当代艺术史,以及每个得以观看到它的人相同的启示在于—— 它让你开始询问“什么是艺术”这一问题 。因为“艺术”的概念在过去的几百年间或许都有点理所当然了

文章编辑: decorationstree.com